Die Homepage von Joachim Mohr

Ausführlicher

Die gute Intonation

Stimmungen

| pythagoreisch | mitteltönig | wohltemperiert | gleichstufig | rein |

| 9.–15. Jh. | 16. bis Mitte 17. Jh. | ab Mitte 17. Jh. | exakt erst ab 1917 | für Chöre |

Beachte: 1 gleichstufiger Halbton = 100 Cent. 1 Oktave = 1200 Cent.

Ein guter Chor singt heutzutage in reiner Stimmung.

(Frequenzverhältnis:reine Terz 5:4≙386 Cent und Quinte 3:2≙702 Cent.)

Die reine Stimmung läßt sich jedoch auf einer 12-stufigen Tastatur nicht für alle Tonarten einstimmen. Mit dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit wurden die Tasteninstrumente daher mitteltönig gestimmt, bei der die Terzen rein erklingen. Diese Stimmung war vom Gehör her leicht einzustimmen, und immerhin konnten die Tonarten C-,D-,E-,F-,G- und A-Dur sowie B- und Es-Dur gespielt werden. Zu J.S. Bachs Zeiten reichte dies nicht aus, es wurde deshalb wohltmperiert gestimmt, bei der auf Kosten der Reinheit der Terzen alle Tonarten spielbar wurden. Heutzutage ist man seit 1917 technisch in der Lage, die Klaviere gleichstufig zu stimmen (Jeder Halbton 100 Cent).

Die reine Stimmung läßt sich jedoch auf einer 12-stufigen Tastatur nicht für alle Tonarten einstimmen. Mit dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit wurden die Tasteninstrumente daher mitteltönig gestimmt, bei der die Terzen rein erklingen. Diese Stimmung war vom Gehör her leicht einzustimmen, und immerhin konnten die Tonarten C-,D-,E-,F-,G- und A-Dur sowie B- und Es-Dur gespielt werden. Zu J.S. Bachs Zeiten reichte dies nicht aus, es wurde deshalb wohltmperiert gestimmt, bei der auf Kosten der Reinheit der Terzen alle Tonarten spielbar wurden. Heutzutage ist man seit 1917 technisch in der Lage, die Klaviere gleichstufig zu stimmen (Jeder Halbton 100 Cent).

Die pythagoreische Stimmung

Im Früh- und Hochmittelalter verwendete man für Orgeln und andere Tasteninstrumente die pythagoreische Stimmung, bei der die Quinten Es-B-F-C-G-D-A-E-H-Fis-Cis-Gis rein mit dem Frequenzverhältnis 3:2 (≙702 Cent) eingestimmt wurden. Reine Quinten lassen sich vom Gehör her leicht einstimmen. Dass 12 Quinten nicht genau 7 Oktaven umfassen (der Unterschied ist das pythagoreische Komma mit 23,5 Cent ≈ 1/5 Halbton) spielte damals keine Rolle. In dieser Stimmung klingen die großen pythagoreischen Terzen mit dem Frequenzverhältnis 81:64 (≙407 Cent) unrein. Zum Vergleich: die wohlklingende reine Terz hat das Frequenzverhältnis 5:4 (≙386 Cent). Der Unterschied zwischen der pythagoreischen und der reinen Terz ist das syntonische Komma mit 21,5 Cent.Die reine Stimmung

Im 9. und 10. Jahrhundert kam in Nordfrankreich die Kunst des mehrstimmigen Singens auf, die in der niederländischen Schule weiterentwickelt wurde und in der frühen evangelischen Kirchenmusik im mehrstimmigen Choral ihren Höhepunkt erlebte.Im Chorgesang hören die einzelnen Stimmen - Sopran, Alt, Tenor und Bass - aufeinander, so dass der beste Klang entsteht. Und das ist der Fall, wenn die Quinten das Frequenzverhältnis 3:2 und die Terzen das Frequenzverhältnis 5:4 haben. Hierbei handelt es sich um die reine Stimmung.

Vom Zauber der reinen Terz Tabelle

Für einen Chor ergibt sich dadurch kein Problem. Schwierigkeiten ergeben sich auf der Orgel oder dem Klavier, bei der eine Oktave in 12 Halbtönen geteilt ist.

Die mitteltönige Stimmung

Mit dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit wurden in der Renaissance, im Barock und vielfach auch in späterer Zeit die Tasteninstrumente hauptsächlich mitteltönig gestimmt. Wenn man zum Beispiel die vier Quinten cg, gd, da und ae ein klein wenig fast unmerklich tiefer stimmt, so erhält man oktaviert die reine Terz ce. Bei der mitteltönigen Stimmung werden die elf Quinten des Quintenzirkels es b f c g d a e h fis cis gis jeweils um so viel vermindert, dass die sich aus vier dieser Quinten ergebenden großen Terzen es-g, bd, fa, ce, gh, d-fis, a-cis und e-gis rein erklingen. Damit konnte man die Tonarten Es-Dur, B-Dur, F-Dur, C-dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur und E-Dur mit reinen Terzen gespielt werden, was bei der quintenreinen (pythagoreischen) Stimmung nicht möglich war. Leider konnten nicht alle Tonarten gespielt werden. Zum Beispiel fehlt bei einer 12-stufigen Tastatur das As. Würde man stattdessen Gis (41 Cent tiefer als As) spielen, dann klingt es unerträglich unrein ("heult der Wolf").

Statt As erklingt hier das um die Kleine Diesis (41 Cent) tiefere Gis.

Statt 12 Tasten für die Oktave gab es auf dem Archicembalo extra Tasten für As und Gis mehr..

Wohltemperierte Stimmungen

Zu J.S. Bachs Zeiten ging man deshalb über, Tasteninstrumente wohltemperiert zu stimmen. Manche Tonarten klangen reiner, manche unreiner. Viele Versuche dazu wurden gemacht. Das Problem früher war: Wie kann man das mit dem Gehöhr bewerkstelligen?Die gleichstufige Stimmung

In letzter Kosequenz werden heutzutage die Tasteninstrumente mit elektronischer Hilfe gleichstufig gestimmt: Alle Tonarten klingen gleich (un-)rein. Alle Halbtöne haben 100 Cent.Die gute Nachricht

Wenn Musiker und Sänger auf einander hören, gelingt die gute Intonation von selbst. Man entwickelt schnell ein Gefühl für "tonales" Hören.Es genügt zu wissen, dass das Klavier mit seiner gleichstufigen Stimmung ein Kompromiss in der Intonation ist. Aber selbst dort hört man sich die Akkorde zurecht.

Bei einem Klavierkonzert von z.B. Wolfgang Mozart korrigiere ich im Kopf manche Klaviertöne in die reine Stimmung.

Ich glaube: Es dauert nicht mehr lange, dass dank KI elektrische Klaviere auf den Markt kommen, die bei solchen Konzerten die Quinten und Terzen rein spielen.

Ich glaube: Es dauert nicht mehr lange, dass dank KI elektrische Klaviere auf den Markt kommen, die bei solchen Konzerten die Quinten und Terzen rein spielen.

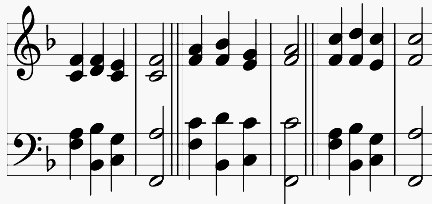

Die Vollkadenz von F-Dur in allen drei Lagen

| rein |

| mitteltönig |

| gleichstufig |

Weiter

Das Maß CentDie Eulerschreibweise

Das pythagoreische und syntonische Komma

Reine Stimmung - Modulationen

Der Unterschied zwischen Cis und Des

Mathematisches zum Logarithmus

Die Lektionen

- Lektion 1 Töne Intervalle, Frequenzen und Frequenzverhältnisse

- Lektion 2 Hintereinanderausführung zweier Tonschritte. Reine Stimmung

- Lektion 3 Beschreibung von Tonsystemen ohne Akustik

- Lektion 4 Das Centmaß für Intervalle

- Lektion 5 Die gleichstufige Stimmung

- Lektion 6 Das pythagoreische und syntonische Komma

- Lektion 7 Eulersches Tonnetz - Modulationen

- Lektion 8 Mitteltönige und wohltemperierte Stimmungen

- Lektion 9 Der Akkord der 2. Stufe, die Kommafalle, der neapolitanische Sextakkord und die Doppeldominante