HERRGOTTSKIRCHE IN CREGLINGEN

Das weltberühmte Gotteshaus wurde im 21. März 1389 geweiht / Feierstunde der Kirchengemeinde am 23. März 2014ARTIKEL VOM SAMSTAG, DEN 01.03.2014 der Fränkische Nachrichten Tauberbischofsheim

VERSTECKSPIEL HINTER DEM VEIT-STOSS-ALTAR

Eine Fußnote von Inge Braune, Creglingen.Marie-Luise Mündlein lebt in Tübingen. Geboren wurde sie in Creglingen, wohin es ihren Vater, Pfarrer Heinrich Mohr de Sylva, im Jahr 1930 verschlagen hatte. 39 Jahre alt war er, als der Pfarrer aus der Kocherregion ins Taubertal wechselte. Von den sieben Kindern, die sich nach und nach in der Pfarrersfamilie einstellten - Marie-Luise ist das erste Kind, das nach der Hochzeit des Pfarrers mit Johanna, geb. Gerber, das Licht der Welt erblickte - wohnt keines mehr am Geburtsort.

Der Herrgottskirche, die heuer das 625. Jubiläum ihrer Grundsteinlegung feiern kann, gehörte für die sieben Mohr-Kinder einfach dazu. Gut erinnert sich die putzmuntere Dame, die inzwischen in den 80ern steht, an die Zeit, als sie den Vater in die Herrgottskirche begleitete. Bestaunt haben sie immer wieder den riesigen Christopherus an der Wand im Chorraum.

"Der machte großen Eindruck auf uns," erzählt sie. Auch das Chorgestühl faszinierte die Pfarrerskinder: Sie erinnert sich noch gut, wie sie immer wieder die ganze Reihe der Köpfe durchgemustert haben - und hinten beim Veit Stoß-Altar unterm Altarbild hindurchschlüpften. Solche Versteckplätze sind natürlich etwas ganz Besonderes. "Die Gottesdienste war auch damals eigentlich schon Beerdigungskirche", erzählt sie. Bis heute tun Marie-Luise Mündlein die Chormädchen leid, die auch bei schlechtem Wetter etwa bei Beisetzungen von in Erdbach Verstorbenen zuerst dort hinlaufen mussten, um bereits am Trauerhaus zu singen und den Sarg zu den Beisetzungsfeierlichkeiten in der Herrgottskirche begleiteten. Oft waren die Sängerinnen - Pfarrersfrau Johanna Mohr leitete den Chor - schon völlig erledigt, wenn sie in der Herrgottskirche ankamen, in der es oft jämmerlich kalt war. "Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen."

Die Eltern hielten die Kinder fern von den Umtrieben der NS-Zeit, sprachen möglichst nicht vor ihnen über die Ereignisse. Dennoch bekamen die einiges mit - etwa, wenn die Eltern fast schon in das flüsterleise laufende Radiogerät hineinkrochen, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu sein - was den feinen Kinderohren natürlich nicht entging. Auf leise Art entzog die Mutter schon mal die Tochter dem NS-Dienst auf dem Sportplatz, indem sie sie kurzerhand zum Beerenpflücken in den Wald mitnahm.

Auch Mohr selbst fand manchen kleinen Umweg, wenn er immer wieder NS-Delegationen durch die Kirche führen musste. Die meist auf eine halbe Stunde begrenzte Führungszeit nutzte er geschickt, führte die uniformierten Herren erst ausführlich um die Kirche herum - und kam dann oft feixend nach Hause. Wieder einmal war es ihm wieder gelungen, die NS-Leute für anderthalb Stunden zu fesseln. Denen habe er "eine Predigt gehalten", ließ er dann verlauten.

Seit er sein Amt in Creglingen angetreten hatte, hatte sich Pfarrer Mohr in die Geschichte der Schätze der Herrgottskirche hineingekniet und so viel zur Würdigung des Riemenscheider-Werks beigetragen - und wohl auch einiges zu ihrer Erhaltung.

Als in den letzten Kriegstagen amerikanische Soldaten näher rückten, sorgte er, wie sich Marie-Luise Mündlein erinnert, für die Tarnung des Altars, legte selbst Hand an an Gerüst und Brettergestell, das den Altar tarnte. Hätte er nicht zufällig erfahren, dass die Verteidiger Minen in der Kirchenmauer platzierten, um die beim Einmarsch der US-Truppen als Straßensperre zu sprengen, wäre heute vielleicht nichts mehr übrig vom Kunstwerk. Mohr muss wohl noch etwas blass gewesen sein, als er der Familie davon berichtete, wie er den Kommandanten herbeiholte und ihm im Schnelldurchlauf klar machte, welche Schätze durch diese Aktion in Gefahr geraten würden. Das Unternehmen wurde abgeblasen. Bis heute fühlt sich die Pfarrerstochter der Herrgottskirche verbunden: Kein Jahr vergeht, in dem Marie-Luise Mündlein der Herrgottskirche nicht mindestens einen Besuch abstattet.

Kirchenbau nach Hostienfund begonnen

Von unserer Mitarbeiterin Inge Braune

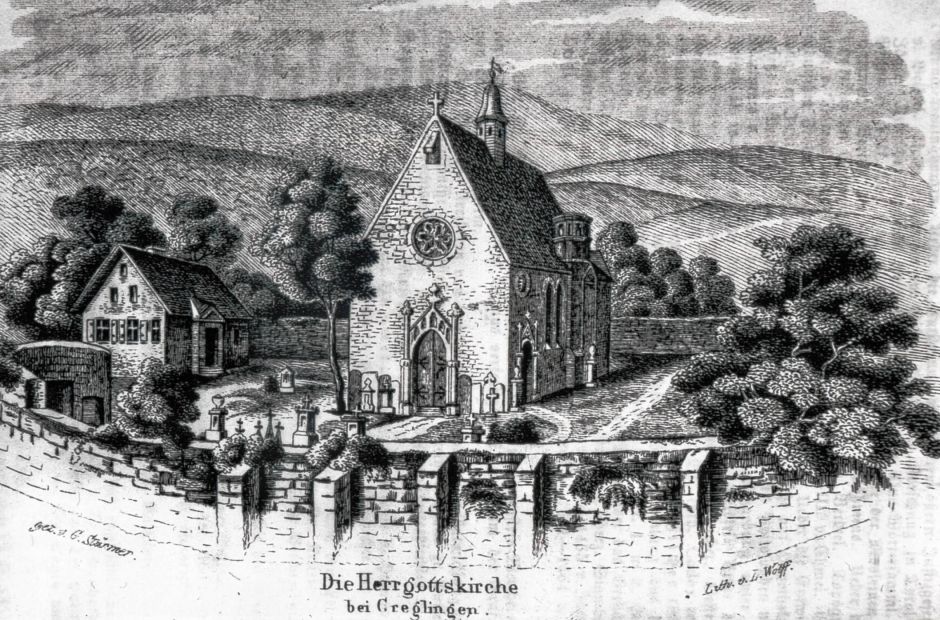

Eine alte Ansicht der Herrgottskirche.

Die Aufnahme stammt aus dem Fundus des Heimatforschers Hugo Kistner.

CREGLINGEN. Ob Konrad und Gottfried von Hohenlohe-Brauneck wohl je damit

gerechnet hätten, dass die von ihnen gestiftete Kirche auch im Jahr 2014 noch

stehen würde? 625 Jahre sind eine stolze Zeitspanne, in der über 30

Menschengenerationen die Kirche zwischen Creglingen und Münster im lieblichen

Herrgottstal besuchten. Am 21. März 1389 erfolgte die Weihe. Den Ort des Kirchenbaus hatte ein rund fünf Jahre vorher erfolgter wundersamer Fund bestimmt: Ein Bauer, heißt es, entdeckte beim Pflügen auf dem Acker eine unversehrte Hostie. Für die damalige Gesellschaft kam dieser Fund einem Wunder gleich: Die Hostie galt als echte Verkörperung Jesu, der damit seine Anwesenheit an dieser Stelle klar und deutlich bekundet hatte.

Das Stiftergeld konnte schwerlich die Kosten für den großen Bau decken: Anderthalb Jahrzehnte nach der Kirchenweihe erschloss der Päpstliche Ablassbrief - 1404 ausgestellt von Papst Bonifacius IX. - einen kräftigen Ablasshandel. Die Wallfahrer erhofften, sich durch kleinere und gern auch große Spenden von jenseitigen Strafen für ihre Sünden freizukaufen.

Nicht nur die Angst vorm Höllenfeuer aber war es wohl, die an hohen Feiertagen Gläubige in derart großen Scharen anlockte, dass alten Berichten nach das Tal regelrecht von den Menschenmassen geflutet war: Der Glaube bestimmte in weitaus höherem Maß als heute den Alltag, die wenigen arbeitsfreien oder zumindest weniger durch den Arbeitszwang geprägten Tage verdankten die Menschen dem kirchlichen Heiligenkalender.

Rund ein Jahrhundert nach Erlass des Ablassbriefes für die Herrgottskirche dürfte der Marien-Altar von Tilman Riemenschneider entstanden sein, der bis heute Besucher aus aller Welt fasziniert und insbesondere zur Zeit des "Lichtwunders" viele Gäste anlockt, denn um den Feiertag Mariä Himmelfahrt am 15. August fällt das Licht der untergehenden Sonne auf die Zentralszene des Altars, der die Aufnahme Mariens in den Himmel darstellt. Genau über der Hostienfundstelle soll der Altar, dessen Entstehung zwischen 1505 und 1510 datiert wird, der Überlieferung nach stehen.

Schon kurz danach jedoch wurden Klagen laut: zunehmend "verlottere" die Wallfahrt, berichteten Zeitgenossen in starken Worten, was zur zeitweisen Schließung der 1530 evangelisch gewordenen Kirche führte.

Längerfristig tat das der Beliebtheit keinen Abbruch - und eine echte Renaissance erlebte die Herrgottskirche nach dem zweiten Weltkrieg: Bis zu 250 000 Besucher jährlich zog die an der frisch etablierten "Romantischen Straße" gelegene Kirche an. Inzwischen lässt sich von derartigen Besucherzahlen nur noch träumen: Nur noch knapp 50 000 Gäste zählt die Kirchengemeinde, die allerdings auch zusätzliche Einbußen durch Schließungsphasen während der Renovierung zu verbuchen hatte.

Die Kirche und ihre Ausstattung bietet nicht nur für Touristen und Gläubige viel zu entdecken - auch Forscher zieht es immer wieder in die Herrgottskirche. 2005 nahmen Stuttgarter Museumskundler den rechten Seitenaltar genau unter die Lupe, konnten weitere Indizien für die Zuschreibung der Fassmalerei an den Windsheimer Künstler Jakob Mühlholtzer finden.

2006 galt es, mit einer Begasung gegen Holzwurm und ähnliche Schädlinge vorzugehen. Da wurde die mit Spezialfolien an Fenstern und Türen möglichst luftdicht eingepackten Kirche für einige Tage zur echten Sperrzone. Mit Staubpinsel und UV-Licht rückten die Fachleute der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste dem Marienaltar auf den Pelz: Eine farbliche Fassung, so das Ergebnis, gab es nie, nur Augen und Lippen sind ganz zart betönt.

Im 625. Jahr nach ihrer Weihe widmet die Kirchengemeinde ihrem so besonderen Edelstein zunächst am Sonntag, 23. März 2014, eine Feierstunde, am 15. Juli 2014 ist eine Andacht zum Feiertag "Mariä Himmelfahrt" vorgesehen.

Die Herrgottskirche 2014